その11

2014年9月訪問

大きい地図・ルート検索 ( powered by ゼンリン地図 いつもNAVI ) |

遠州地域代表とも言える4連隧道を過ぎ、次に向かう は周智郡森町。 と、その前に県道81号線の袋井市と森町の間に 1本の隧道があります。 |

|

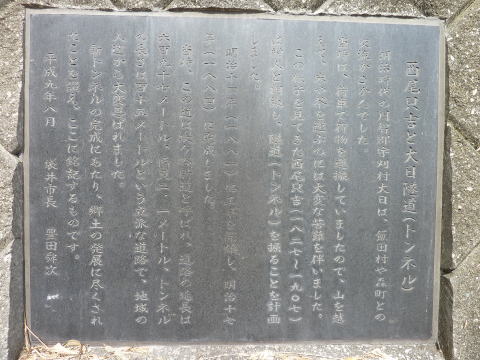

ご覧の通りなんの変哲もない最近のトンネルですが、 実は以前は素掘り隧道だったようです。 トンネルのそばに以下のような銘板が。 |

|

西尾只吉と大日隧道(トンネル) 明治時代の周智郡宇刈村大日は、飯田村や森町 との交流がさかんでした。 当時は、荷車で運搬していましたので、山を越えて、 米や茶を運ぶのには大変な苦難を伴いました。 この様子を見てきた西尾只吉(1827〜1907)は村人 と相談し、隧道(トンネル)を掘ることを計画しました。 明治14年(1881)に工事を開始し、明治17年(1884) に完成しました。 当時、この道は堤ヶ谷新道と呼ばれ、道路の延長 は697m、幅員2.1m、トンネルの長さは115mという 立派な道路で、地域の人達から大変喜ばれました。 新トンネルの完成にあたり、郷土の発展に尽くされ たことを讃え、ここに銘記するものです。 平成9年8月 袋井市長 豊田舜次 |

袋井市教育委員会PDFより |

現地の銘板によると 1884年(明治17年)竣功 延長115m 幅員2.1m 隧道データベースによると 1935年(昭和10年)竣功 延長111m 幅員4.2m 高さ3.2m 全国道路トンネルリストでは 1997年(平成9年)竣功 延長136m 幅員11.3m 高さ4.7m 現地トンネル銘板では 1997年(平成9年)9月竣功 延長136m 幅員11.25m 高さ7m ※「4.」という文字が抜け落ちているものと思わ れます。よって7mではなく、4.7mですね。 ※高さ4.7mもさすがに扁平過ぎでは?とおろろ ん氏からご指摘がありました。 うーむ、確かに。実際のところ本当に7.0mなのか もしれません。 以上のようになっております。 初代が明治17年、2代目が昭和10年、そして現行 の3代目が平成9年竣功、といったところでしょうか。 |

大きい地図・ルート検索 ( powered by ゼンリン地図 いつもNAVI ) |

さてさて、寄り道はそのぐらいにして次の物件へ。 ここはゴルフ場の管理区域に入るので、見学には 注意が必要です。 車の乗り入れは厳禁ですよ〜 |

今回はいきなり坑口前からでございます。 こちらは北側の坑口です。そこそこの土被り&現役感がかなりあります。 |

|

明らかな人道サイズですが、一応ダブルトラックはあります。軽トラサイズですかね。 因みにこの隧道に関する情報は各資料に存在しません。 が、ネットで貝化石トンネル(飯田観音トンネル)と出しているサイトさんがありました。 貝化石というのは、この地層から化石を見ることができるからのようですが、正式名称ではないでしょう。 飯田観音トンネルの成否もはっきりしませんが、他に拠り所がないので、取り敢えず飯田観音隧道ということにさせて 頂きます。因みに場所は周智郡森町睦美字東組です。(仮)東組隧道としているところもあるようです。 |

|

|

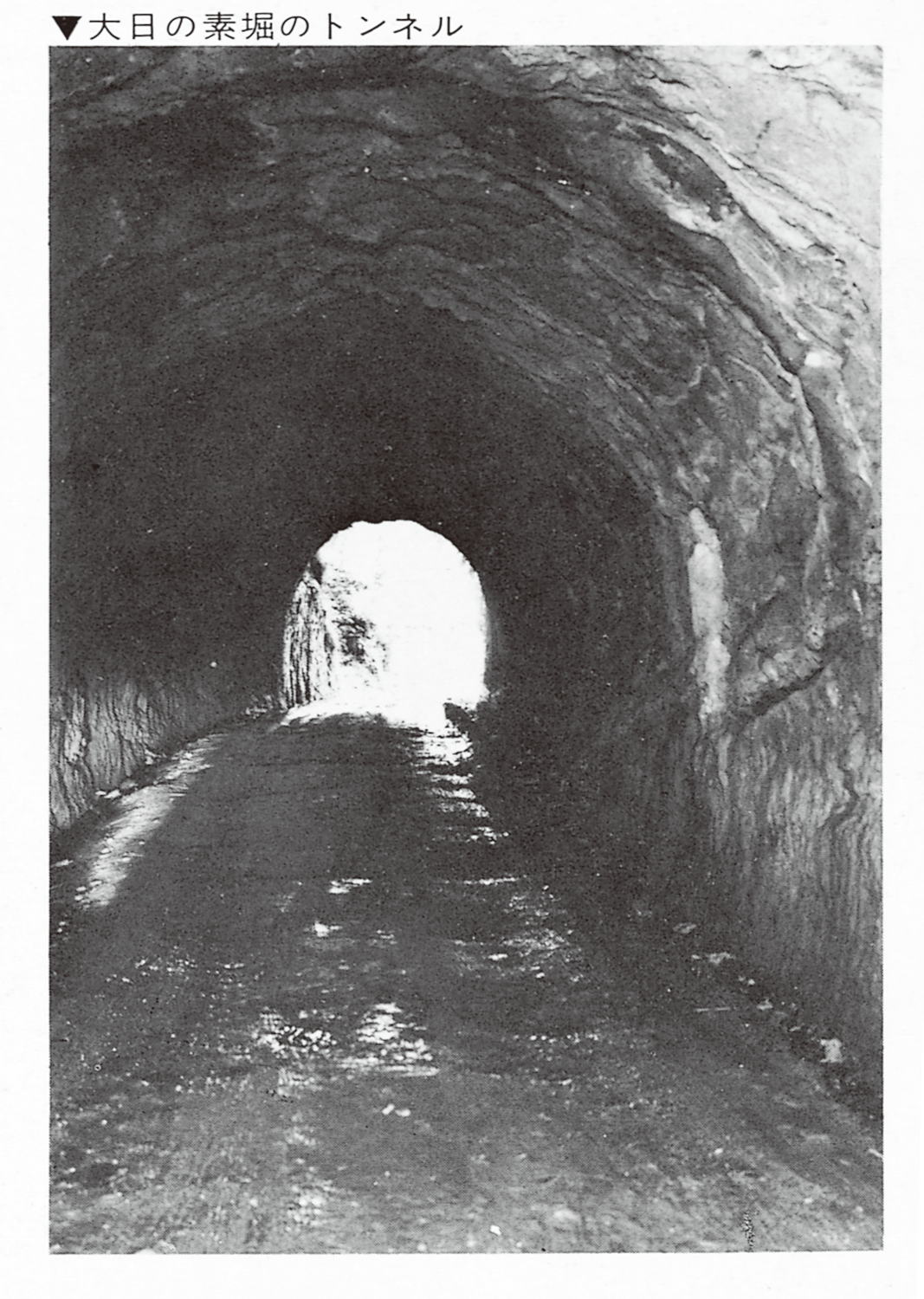

完全無施工隧道のおでこ。 こんな状態で普通に現役使用なんて、ほんとーに 有り得ません… |

内部です。おおお…なんか非常に滑らかです。 今回の遠州オフの素掘り隧道達の中でもトップクラスの安定感を得られます。 完全素掘りとは思えないクオリティーです。素晴らしい! |

|

|

北側坑口方面振り返り。 穴ぼこだらけですな… |

|

一方の南側坑口です。 ここも穴ぼこだらけ…どうも化石の採取をしてしまっ ているのでは? とるのは写真だけにしましょう! |

南側坑口です…って、うおっ!? なんだこのフォルムは。なんかすごい特徴的です。 |

|

うーむ…上の凹みが目、坑口が口、一つ目巨人サイクロプスのようだ… 上の凹みは…人為的に見えますが…上に拡幅しようとしていたんでしょうか。 やりかねそうなので恐ろしい所です。そういう隧道が全国でもいくつかあるだけに… |

|

|

南側坑口の引き画像。 切り通しの上にぎりぎり聳える巨大な杉の木が 何とも特徴的です。 で、この隧道の存在意義ですが、現状全く見当たり ません。 もし。もし仮に西側の太田川が現在よりももっと川幅 が広かったと仮定すると、北に向かう県道58号線付近 は川床だった可能性があります。 そうなると、ここの隧道の存在価値がぐっとあがりま す。川筋を避けてこの場所に隧道を穿った、というのも ないとは限らない? あくまで勝手な想像でございます。 |

大きい地図・ルート検索 ( powered by ゼンリン地図 いつもNAVI ) |

続きましては久しぶりの物件です。 周智郡森町と袋井市の県境、明らかに林道然とした か細い道表記の合間に、隧道表記があります。 |

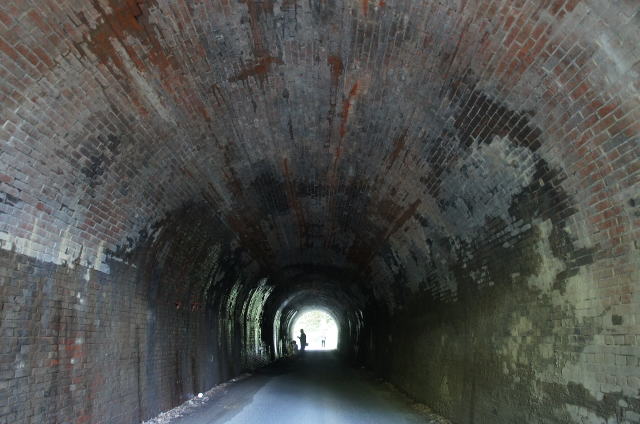

森町側、東側からのアプローチです。 このしっかりした近現代的な面構え。そう久しぶりの煉瓦隧道の登場です!ひゃっほーい!!! やはりなんだかんだ言っても煉瓦アーチが一番テンション上がります。 |

|

間違いなく煉瓦アーチです。こんな山間部になぜ煉瓦アーチが!? 土被りもそんなに多くないです。何か言われのある道なんでしょうか。 |

|

おおお、これは… オール焼過煉瓦を使用している坑門です。珍しいですね。 巻厚4層の煉瓦半円アーチ、要石付き。坑門、胸壁共に煉瓦でイギリス積み。帯石と笠石も備えます。 そして、扁額もばっちりです。素晴らしい! 当然資料にも記載があります。 黒立隧道(クロダテ) 隧道データベースでは 1918年(大正7年)竣功 延長51m 幅員3.2m 高さ3.1m 全国道路トンネルリストでは 1903年(明治36年)竣功 延長51m 幅員4.0m 高さ3.8m 竣功年度が大幅に異なります。その差およそ15年。これはどういうことなんでしょうか。 同じ煉瓦隧道の青田隧道は明治28年、檜坂隧道・巖井寺隧道は明治38年と思われます。 トンネルリストでは檜坂隧道・巖井寺隧道よりも2年先輩になります。 ただ、一般的には1918年(大正7年)竣功が通説になっているようですね。その前に素掘りで存在したとか? |

|

|

黒立隧道の扁額が。 左端に文字があるような気がしますが、全く分かり ません。 |

巻厚4層の煉瓦半円アーチ。要石あり。坑門、胸壁共に煉瓦でイギリス積み。笠石、帯石があります。 年代の近い巖井寺隧道や檜坂隧道とは切石の加工が異なります。  こちらが檜坂隧道です。笠石、帯石が特に異なりますよねえ。やはり請負は別の可能性が高いですね。 |

|

|

特徴的なのがこれ。 天端隅にピラスター風のミニ突起の切石があります。 これは先の3隧道にはない意匠です。 |

|

こんな感じで帯石に乗っかってますね。 |

内部です。補修はなく、往時の煉瓦アーチを十二分に堪能させて頂けます。 |

|

|

磐田市方面の坑口。 離合はちょっときつい幅員ですね。 |

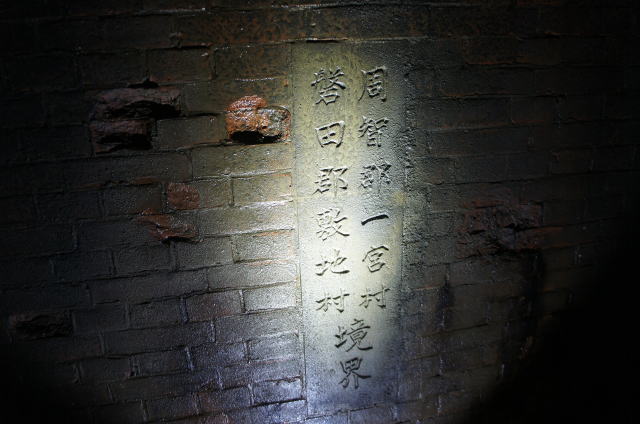

そして!洞内にイイ物が残ってました! 周智郡一宮村 磐田郡敷地村 境界 ときどーき、こういった境界や郡界のプレートが洞内に残っているんで油断なりません。 兵庫県の明治鐘ヶ坂隧道に郡界プレートがあります(当方未確認…大汗) 他にもあった気がしますが、思い出せません。知っている方、教えて下さい〜 |

|

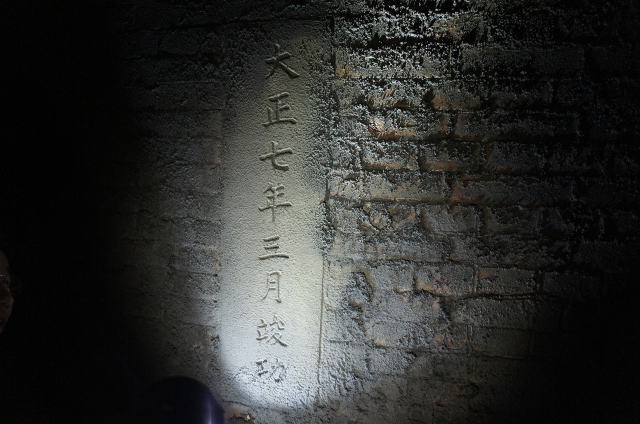

反対側の側壁に…おおお!ネタばらしの竣功年度表記が。 1918年(大正7年)3月竣功 これで竣功年度は確定ですな。では明治36年ってのはなんなんでしょうか。 ただのミスか、素掘り時代があったのか…? |

|

|

森町側の坑口です。 最初から最後まで無補修の優等生煉瓦隧道でした。 |

振り返り。フル煉瓦隧道、最高! |

|

こちら側も焼過煉瓦を使用している模様です。 アーチ環に少々欠損が目立ちますな。 |

|

|

こちらも黒立隧道ですが、筆致が異なります。 これも左隅にスペースがありますが、何か記載され ているかすら分かりません。 |

ぽつんと山奥に取り残された煉瓦隧道。今尚原型を維持しつつ現役で車両を受け入れています。 末永くこの状態を維持して頂きたいですな。 以降、 その12 に続く! |

|